Economia e politica dell’immaginario

Nicolò Bellanca

Soltanto nell’epoca capitalista il futuro è suscitatore di novità e di sorprese. In altri periodi storici il futuro era la continuazione oppure la conseguenza del passato. Nel primo caso esso proseguiva una tradizione consolidata; nel secondo costituiva uno scenario che l’assetto presente rendeva prevedibile. In entrambe le situazioni, il futuro appariva addomesticabile, e talvolta perfino pianificabile, o perché dipendente dal già avvenuto, oppure perché anticipabile mediante aspettative che diventavano tanto più corrette, quanto più aumentava l’informazione. Al contrario, evocando le celebri parole di Marx ed Engels, «il continuo rivoluzionamento della produzione, l’incessante scuotimento di tutte le condizioni sociali, l’incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca borghese da tutte le altre». Nel capitalismo il futuro è aperto, poiché le opportunità decisive sono immerse nell’incertezza ontologica, e non sappiamo quale forma assumeranno. L’avvenire si manifesta mediante eventi finora non immaginati, e dunque finora né possibili né impossibili (o a probabilità iniziale zero). Questa radicale indeterminatezza mette all’ordine del giorno il cambiamento (quello che potrebbe succedere), anziché la stabilità (quello che si riproduce identico a se stesso). Attività come la creazione di credito, l’investimento, l’innovazione, il consumo simbolico e il lavoro della conoscenza, forgiano direttamente quello che accadrà, poiché i nuovi scenari sociali si formano sulla base delle opzioni che emergono dall’immaginazione.

Soltanto nell’epoca capitalista il futuro è suscitatore di novità e di sorprese. In altri periodi storici il futuro era la continuazione oppure la conseguenza del passato. Nel primo caso esso proseguiva una tradizione consolidata; nel secondo costituiva uno scenario che l’assetto presente rendeva prevedibile. In entrambe le situazioni, il futuro appariva addomesticabile, e talvolta perfino pianificabile, o perché dipendente dal già avvenuto, oppure perché anticipabile mediante aspettative che diventavano tanto più corrette, quanto più aumentava l’informazione. Al contrario, evocando le celebri parole di Marx ed Engels, «il continuo rivoluzionamento della produzione, l’incessante scuotimento di tutte le condizioni sociali, l’incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca borghese da tutte le altre». Nel capitalismo il futuro è aperto, poiché le opportunità decisive sono immerse nell’incertezza ontologica, e non sappiamo quale forma assumeranno. L’avvenire si manifesta mediante eventi finora non immaginati, e dunque finora né possibili né impossibili (o a probabilità iniziale zero). Questa radicale indeterminatezza mette all’ordine del giorno il cambiamento (quello che potrebbe succedere), anziché la stabilità (quello che si riproduce identico a se stesso). Attività come la creazione di credito, l’investimento, l’innovazione, il consumo simbolico e il lavoro della conoscenza, forgiano direttamente quello che accadrà, poiché i nuovi scenari sociali si formano sulla base delle opzioni che emergono dall’immaginazione.

Il «futuro aperto» funziona come l’orizzonte per lo sguardo: non inizia da un punto preciso, non può essere toccato, né afferrato, né oltrepassato, eppure definisce le nostre possibilità. Entro quest’orizzonte gli eventi non ancora accaduti sono concepiti, ricevono il loro significato e diventano praticabili. Ma il futuro aperto non abbraccia ogni attività economica capitalistica. Accanto alle figure funzionali appena evocate – banchieri, investitori, imprenditori innovatori, consumatori di beni simbolici e lavoratori cognitivi –, incontriamo gruppi sociali, numericamente maggioritari, per i quali il futuro rimane chiuso. Tutti coloro le cui scelte economiche hanno ridotti margini di autonomia – lavoratori dipendenti, disoccupati, piccoli risparmiatori, pensionati, commercianti al dettaglio, imprenditori a conduzione familiare, membri di comunità rurali, banchieri locali, e così proseguendo –, sono sì influenzati dall’avvenire, nella loro vita quotidiana e nelle loro azioni economiche, ma non sono, da parte loro, in grado di influenzarlo. Le decisioni, i piani, le speranze e i sogni riguardanti la qualità e la quantità delle attività economiche sono prese, per conto di questi gruppi, dai gruppi che disegnano il futuro. Il mondo sociale è diviso tra quelli che delineano gli scenari, e quelli che si adoperano per rendere concrete tali possibilità; tra quelli che plasmano il non-ancora (o che almeno possono provarci!), e quelli che ne sono plasmati: si manifesta anche così la fondamentale asimmetria di potere della nostra epoca.

I gruppi sociali subalterni possono riappropriarsi del futuro – dal quale sono espropriati in ambito economico – nelle sfere della cultura e della politica. Ma intravedere altre possibilità, significa aprirsi al conflitto. Non basta. Prima ancora di scontrarsi sulle varie prospettive future, i gruppi sociali lottano sulla possibilità del futuro come tale. I gruppi per i quali il futuro è aperto, tendono a diffondere verso gli altri soggetti sociali «un’ideologia dell’avvenire avvenuto, che paralizza il pensiero del futuro» (M. Augè). All’opposto, i gruppi che subiscono la negazione del futuro propugnano, in una lunghissima serie di varianti, l’idea del progresso: la convinzione che la traiettoria percorsa da una società possa essere modificata, e, in particolare, migliorata. Come autorevoli storici hanno documentato, il progresso in quest’accezione è esso stesso – come lo è l’indeterminatezza del futuro – un frutto della modernità capitalistica. Ed è un frutto capace di trasformare, attraverso le generazioni, la concezione del mondo di miliardi di persone, che dal Rinascimento all’Illuminismo, dai movimenti libertari e socialisti a quelli anticolonialisti, fino ai post-globalisti degli ultimi anni, contestano il futuro in corso d’opera per coltivare futuri alternativi. In tal senso la nostra epoca è caratterizzata dalla «compresenza di possibili ad alto tasso di conflittualità potenziale».

Perché questa conflittualità rimane, in larga misura, potenziale? È la domanda centrale su cui questo libro riflette. Per fornire una risposta, dovremo indagare alcune delle più rilevanti modalità con cui le persone immaginano il futuro: i modelli mentali, le credenze e le identità sociali.

Ma iniziamo formulando meglio la domanda.

Perché siamo spesso rassegnati e obbedienti?

Perché le persone scelgono di vivere in situazioni che esse stesse valutano negativamente e che provocano loro disagio e sofferenza? Perché accettano le regole e i comandi dettati da soggetti e organizzazioni con cui non sono in sintonia, e che spesso disprezzano? In breve: perché le persone si rassegnano e obbediscono, anche quando non vorrebbero? È questa la domanda di fondo che il libro discute. Essa non riguarda gli stratagemmi cui ricorrono i dominatori per soggiogare i dominati, bensì le «strane attitudini, che inducono i soggetti a lavorare per la propria servitù, a lavorare per forgiare le proprie catene» (M. Abensour). Si tratta di un tema che sta al centro di tante indagini di scienze sociali. La risposta più diffusa è probabilmente quella che insiste sulla percezione d’immodificabilità che, agli occhi delle persone, presenta la situazione in cui sono immerse. Se lo stato di cose non può essere cambiato, perché protestare e agitarsi? Se chi comanda non può essere spostato o spodestato, a che vale dissentire e contrastarlo? Tuttavia, una simile risposta si avvita su se stessa, poich&eacu

te; riconduce gli atteggiamenti di rinuncia e sottomissione a una condizione d’impotenza, la quale non può che esprimere… rinuncia e sottomissione. In altri termini, nulla avremmo da spiegare se le persone fossero convinte che nulla può essere cambiato.

Una seconda risposta consiste nel sostenere che le persone, nella persuasione che lo status quo sia preferibile al cambiamento, vi si abbarbicano per star meglio. Anch’essa è però poco soddisfacente, poiché i casi nei quali le persone credono opportuna l’immobilità sono soltanto una parte delle situazioni esistenziali importanti. La vita presenta a ciascuno, di tanto in tanto, occasioni di mutamento. Quando il soggetto si accorge di una di queste occasioni, e quando l’interpreta come un miglioramento, dovrebbe afferrarla: il fatto che talvolta ciò non accada, è quello che va spiegato.

Un terzo schema esplicativo sta nell’invocare il ruolo della pressione ambientale, la quale spinge le persone a interiorizzare norme sociali e ordini individuali, fino a aderirvi passivamente, pensando e agendo come se fossero loro stesse ad averli formulati. Tuttavia, è facile rendersi conto che questo approccio può delucidare i fenomeni della rassegnazione e dell’obbedienza soltanto finché assumiamo la sostanziale omogeneità dei membri della collettività esaminata. Finché i membri sono tra loro simili, è plausibile immaginare che tutti aderiscano, in forza della pressione ambientale, alle stesse norme e agli stessi ordini nello stesso momento. Qualora invece i soggetti siano eterogenei e, in aggiunta, coltivino tra loro rapporti conflittuali, allora il percorso dell’interiorizzazione di rassegnazione e obbedienza gira a vuoto e risulta essere una spiegazione inadeguata.

Una quarta posizione si presenta vicina alla terza, ma insiste, anziché sulla pressione ambientale che si subisce, sulla libera accettazione: il soggetto accoglie una norma sociale per il piacere di trovarsi d’accordo con quelli che sente simili. «Io non riconosco solo la mia pretesa, ma anche quella dell’altro, che riconosce la mia. Poiché riconosco l’altro io sono dalla parte del diritto; poiché l’altro mi riconosce, è dalla parte del diritto. Poiché l’altro mi riconosce come io lo riconosco, e io riconosco lui come lui me, le nostre pretese sono fondate sul nostro diritto. La validità della legittimità si forma dunque […] prima di tutto in una linea sociale orizzontale, come reciproca attestazione tra eguali, come consenso dei privilegiati sulla validità dell’ordinamento che li privilegia» (H. Popitz). Tuttavia, come l’ultima parte del brano chiarisce, questo meccanismo vale quando si tratta di formulare, diffondere e mantenere un ordine legittimo, da parte di quelli che in esso ricoprono ruoli paritari e di rilievo; non spiega l’adesione dei subalterni e degli sconfitti.

Una quinta tesi fa appello al concetto di alienazione: le persone non vogliono realmente ciò che stanno realizzando, anche se la loro azione dipende esclusivamente dalla loro libera decisione. Siamo davanti a una tesi che ha senso soltanto se sta in piedi la possibilità di distinguere quello che le persone “veramente” desiderano, rispetto a quello che fanno volontariamente. Una simile distinzione poggia o sull’autovalutazione delle persone, oppure su qualche confronto tra l’autentica natura umana e i comportamenti effettivi. Tuttavia, l’autovalutazione incappa nel paradosso per cui chiediamo agli alienati se sono alienati, mentre il confronto – pretendendo d’individuare che cosa gli esseri umani sono, per valutare come agiscono – introduce una concezione non più analitica, bensì normativa.

Una sesta impostazione sostiene che le grandi organizzazioni tecniche e burocratiche moderne frammentano, spersonalizzano e rendono routinari i compiti delle persone. Ciò offusca la comprensione di che cosa ognuno fa e potrebbe fare. Ne segue che ciascuna persona, davanti a possibili miglioramenti, è bloccata da una miopia che non dipende da scarsità d’informazioni e riflessioni, bensì dal funzionamento stesso dell’organizzazione nella quale è inserita. Tuttavia, questa risposta vale, se vale, soltanto per i grandi apparati, e non delucida quello che accade in molte altre situazioni. Essa ha inoltre il difetto di spiegare troppo, essendo applicabile tanto a casi estremi come l’obbedienza di numerosi tedeschi nel perpetrare il genocidio nazista degli ebrei, quanto a casi più banali, come «la disponibilità di un odierno burocrate a imporre una politica sulla qualità dell’aria che pure ritiene sbagliata».

Una settima diffusa spiegazione richiama la debolezza della volontà: le opportunità di miglioramento possono essere viste, ma non colte, quando la persona non crede abbastanza nella propria abilità a realizzare un comportamento. Una modesta opinione sulla propria efficacia nel raggiungere l’opportunità, diventa la ragione della propria limitata capacità di mettersi in gioco. Tuttavia, l’idea che, in molte circostanze, le persone non riescano a finalizzare le loro azioni per una carenza di self-control o di self-efficacy, colloca la risposta esclusivamente su un terreno individualistico e psicologistico. Da quel terreno non si esce, poiché nessuno saprebbe indicare cosa sia un self-control o una forza di volontà di gruppo. Rimangono dunque senza spiegazione i fenomeni collettivi di rassegnazione e di obbedienza, che sono centrali in questo libro.

Infine, un’ottava risposta rileva che molti sistemi di potere hanno la capacità di premiare selettivamente, articolando e dividendo la massa dei sottoposti. Se alcuni individui e gruppi hanno qualcosa da perdere, tenderanno a difendere lo status quo. Se altri possono aspirare a qualche pur circoscritto vantaggio, tenderanno ad allinearsi con i sostenitori, o quantomeno a non opporsi. Il risultato è che relativamente poche risorse, accortamente distribuite come premi effettivi o attesi, riescono spesso a preservare l’ordine costituito. Tuttavia, questa spiegazione è efficace sotto tre premesse: che il sistema di potere abbia risorse da ripartire tra i subalterni; che l’élite voglia ripartirle; che siano stabilmente confermate le attese intorno alle posizioni sociali che, riscuotendo i premi selettivi, si possono mantenere oppure migliorare. Basta che una delle premesse inizi a scricchiolare, affinché il meccanismo degli “incentivi selettivi” non sia una stampella sufficiente.

Il percorso espositivo

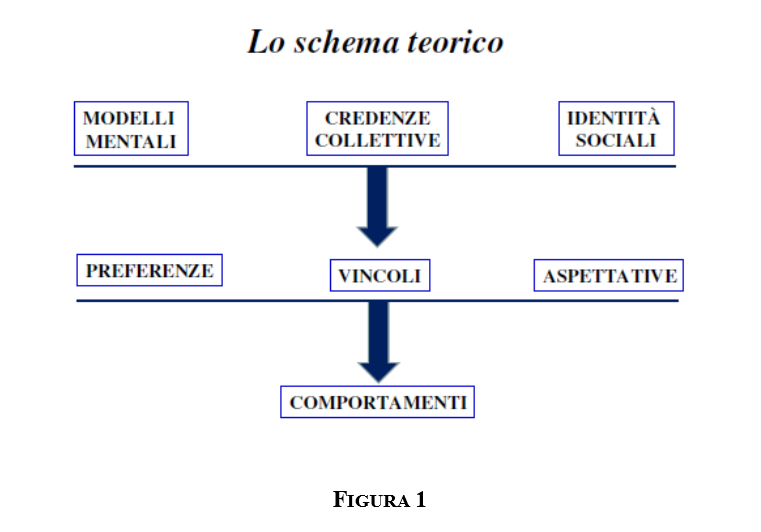

Se dunque le otto risposte più comuni non soddisfano, occorre intraprendere un percorso argomentativo differente e non privo di difficoltà. Esso prende le mosse da una rivisitazione del processo della scelta umana. Oggi è di moda criticare l’homo oeconomicus. Stentano però a essere adeguatamente elaborate delle concezioni radicalmente alternative. Il tentativo che qui proponiamo è sintetizzato dalla Figura 1.

MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.