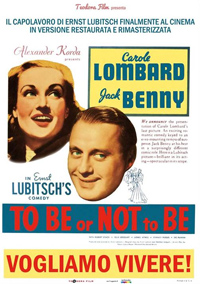

Il film della settimana: “Vogliamo vivere!” di Ernst Lubitsch

Giona A. Nazzaro

Dal 30 maggio torna nelle sale in versione restaurata “Vogliamo vivere!” di Ernst Lubitsch, la più grande commedia di tutti i tempi. Uno straordinario saggio sulla finzione come maschera del reale. E una demistificazione implacabile del discorso del potere nazista.

Il cinema è l’arte del presente. Non esiste il cinema del passato. Tanto meno il passato del cinema. Essendo il cinema un’arte che si fonda sul tempo, e la condivisione del tempo stesso, il cinema, necessariamente, è sempre una faccenda del presente.

In questo senso, anche la storia del cinema, rispetto alla storia delle altre arti e degli altri saperi, pur legata a fattori specifici e verificabili, è sempre e anche una storia verificabile al presente.

Il cinema, in quanto arte del ventesimo secolo e della riproduzione tecnica, s’intreccia inscindibilmente allo scorrere stesso del nostro tempo che non a caso dal cinema ha preso in prestito l’immagine della storia intesa come una successione di immagini legate tra loro dal discorso della storia stessa.

Pertanto, tutti i discorsi volti a celebrare i fasti del cinema del passato (la retorica del grande cinema, per intenderci), risultano inevitabilmente reazionari perché sostanzialmente volti a operare cesure e separazioni che il cinema, arte del presente e del divenire, non contempla (discorso questo che vale anche per la contemplazione ombelicale dei fasti, veri e presunti, del cinema cosiddetto di genere italiano).

Tutto il cinema, invece, da Eisenstein a Chaplin, passando per John Ford e Stan Brakhage, pur nella diversità degli esiti e delle forme, non esprime altro che l’immagine di un pensiero del cinema che inevitabilmente non può essere altro che un pensiero della storia.

In questo senso il capolavoro per eccellenza di Ernst Lubitsch, Vogliamo vivere! (To Be Or Not To Be), esprime alla perfezione un’idea del cinema come teatro di un pensiero che si esprime attraverso la forma e il dispositivo di riproduzione.

In questo senso il capolavoro per eccellenza di Ernst Lubitsch, Vogliamo vivere! (To Be Or Not To Be), esprime alla perfezione un’idea del cinema come teatro di un pensiero che si esprime attraverso la forma e il dispositivo di riproduzione.

Lubitsch, al contrario di altri colleghi come Douglas Sirk, Fritz Lang e Billy Wilder costretti all’esilio, si era trasferito a Hollywood prima dell’ascesa del nazismo, sull’onda della fama ottenuta come uno dei maggiori registi europei dell’era del muto ed era all’apice del suo successo.

Ma di certo non aveva dimenticato l’Europa né tantomeno trascurava quanto accadeva in Germania. Lubitsch, con Chaplin e altri aveva intuito la realtà dell’orrore dei campi prima ancora che George Stevens e i suoi uomini vi entrassero con le macchine da presa. La “cosa vista” dei campi provocò uno shock tale che Lubitsch ammise che se avesse conosciuto la portata reale del “campo di concentramento” probabilmente non avrebbe avuto il coraggio di fare il film.

Un dettaglio importante. Il film di Lubitsch giunge prima della scoperta dei campi. E l’orrore che il “colonnello Concentrone” suscita (interpretato dal magnifico Sig Ruman, complice dei fratelli Marx) è un orrore “che viene dopo”.

Ed è dunque questo vuoto di conoscenza, questo vuoto di “cosa vista”, che abita il film di Lubitsch. Un vuoto colmato da una scelta politica. Abitare uno spazio vuoto, di conoscenza, d’immagini, attraverso lo specifico del cinema. Una sorta di scarto, di scatto in avanti. Correre in avanscoperta, anticipare la storia. Raccontarla in presa di diretta. Creare un discorso. Non replicarlo.

In questo senso il film, saggio sul potere e la seduzione della maschera, sulla finzione intesa come maschera del reale, sulla vertigine che s’insinua nello scarto fra l’immagine e il gioco dell’apparire (o delle apparizioni), è una straordinaria apologia della messinscena.

La messinscena intesa come messa in abisso, ossia critica, delle rappresentazioni del potere e della storia.

Rispetto al cinema politico tradizionale, Lubitsch non accoglie il discorso dominante per smontarlo o per parodiarlo. Questo è il campo d’azione classico del cosiddetto cinema “d’impegno”.

No. Per Lubitsch il discorso dell’avversario nazista non esiste. O meglio: esiste solo come rappresentazione da demistificare attraverso un’altra rappresentazione. Più efficace. Come forma del discorso. Ed è questa la critica più implacabile che si possa muovere al “contenuto” stesso del nazismo.

Le maschere sono questione di vita o di morte (e Tarantino che con Bastardi senza gloria ha realizzato l’unico remake possibile del film di Lubitsch, lo ha compreso alla perfezione).

Lubitsch non scende sul terreno per smentire il discorso del potere. Cosa che equivarrebbe a conferirgli una sua perversa legalità. Perché il discorso, soprattutto quello del potere, non si può parlare: ti parla.

Lubitsch decostruisce l’immagine del nazismo. L’immagine ufficiale proiettata dai nazisti è privata di qualsiasi parvenza di legittimità perché inefficace come maschera. Perché incapace di accogliere qualsiasi discorso che non sia quello della sua tautologica legittimità. Pertanto l’immagine dei nazisti risulta “statica”. Non mobile come quella del “teatro” che a sua volta è una maschera del cinema.

Lubitsch con il suo film celebra le esistenze mobili. Rispetto all’ideologia dell’essere (o dell’esserci), Lubitsch ipotizza la possibilità di adoperare identità leggere, critiche, aperte. In grado di sfilare via fra le crepe del discorso del potere e negarlo.

In questo senso il film di Lubitsch è più avanzato politicamente de Il grande dittatore, dove il discorso sulla maschera, i baffetti di Charlot, cede il passo, alla fine, alla sublime retorica dell’umanista Chaplin.

Adottando invece il testo scespiriano (l’Amleto) come traccia politica, Lubitsch si concede anche l’audacia, sublime, di creare un doppio di Rosencrantz e Guildenstern nella figura di Bronski e Greenberg, i due attori che attendono con ansia un riscatto sulle scene e che sarà invece concesso loro dalla storia grazie a un’interpretazione che nessuno avrà mai visto.

Ed è grazie a questa ineffabile strategia politica che il film di Lubitsch si offre come interlocutore del nostro presente: in quanto discorso e forma di un pensiero politico fruibile solo attraverso lo spettro della possibilità di assumersi il rischio dell’essere, finalmente!, l’altro.

Senza dimenticare che Vogliamo vivere! (To Be Or Not To Be) è la più grande commedia di tutti i tempi.

(13 maggio 2013)

MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.