Piranesi. La fabbrica dell’utopia

Mariasole Garacci

Al Museo di Roma, fino al 15 ottobre, una mostra su Giambattista Piranesi ne illustra l’opera tra architettura, archeologia e vedutismo. Ma cosa significa “utopia” e qual è il ruolo dell’architettura per questo protagonista della cultura figurativa del XVIII secolo?

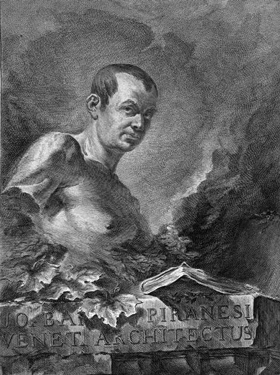

Piranesi è uomo la cui complessità è difficile definire in una sola categoria: grande artista, vedutista, incisore dalla tecnica magistrale, archeologo, cartografo, designer, antiquario, massone, intellettuale vulcanico. In un certo senso, “piranesiano” potrebbe diventare aggettivo di un lavoro e di un’attitudine intellettuale che abbiano carattere di ambiziosa grandezza, rovello continuo e vertiginoso senso di incompiutezza, accompagnati da furore incontentabile, idealismo e una buona dose di impervietà d’animo. Ma Piranesi era e si pensava soprattutto architetto, mostrando di intendere questa professione ben al di là dell’ideazione di un edificio. Se, di fatto, l’unica opera architettonica realizzata da Piranesi fu l’intervento nel complesso di Santa Maria del Priorato dei Cavalieri dell’Ordine di Malta sull’Aventino, voluto dal cardinal nepote Giovanbattista Rezzonico (1766), non è da attribuire a semplice orgoglio o alla frustrazione delle sue ambizioni la definizione di architetto veneziano che egli si dà nella firma di tante tavole anche non specificamente architettoniche: l’architettura è per Piranesi una professione intellettuale il cui campo è, più che la progettazione e l’urbanistica, la storia e la politica, e i molteplici aspetti della sua produzione sono strettamente riconducibili a un pensiero coerente perorato con tutti gli strumenti di cui disponeva.

Piranesi è uomo la cui complessità è difficile definire in una sola categoria: grande artista, vedutista, incisore dalla tecnica magistrale, archeologo, cartografo, designer, antiquario, massone, intellettuale vulcanico. In un certo senso, “piranesiano” potrebbe diventare aggettivo di un lavoro e di un’attitudine intellettuale che abbiano carattere di ambiziosa grandezza, rovello continuo e vertiginoso senso di incompiutezza, accompagnati da furore incontentabile, idealismo e una buona dose di impervietà d’animo. Ma Piranesi era e si pensava soprattutto architetto, mostrando di intendere questa professione ben al di là dell’ideazione di un edificio. Se, di fatto, l’unica opera architettonica realizzata da Piranesi fu l’intervento nel complesso di Santa Maria del Priorato dei Cavalieri dell’Ordine di Malta sull’Aventino, voluto dal cardinal nepote Giovanbattista Rezzonico (1766), non è da attribuire a semplice orgoglio o alla frustrazione delle sue ambizioni la definizione di architetto veneziano che egli si dà nella firma di tante tavole anche non specificamente architettoniche: l’architettura è per Piranesi una professione intellettuale il cui campo è, più che la progettazione e l’urbanistica, la storia e la politica, e i molteplici aspetti della sua produzione sono strettamente riconducibili a un pensiero coerente perorato con tutti gli strumenti di cui disponeva.

Piranesi, e in particolare le sue tavole de Il Campo Marzio dell’Antica Roma (1762), saranno infatti presenti nella riflessione sul rapporto tra capitalismo, città e architettura condotta a partire dagli anni ’60 del secolo scorso da figure come Manfredo Tafuri e il gruppo Archizoom, nell’ambito di un discorso antiurbanistico e antiarchitettonico apparentemente lontano negli esiti formali dalle immagini piranesiane, ma a queste accomunato dalla riqualificazione teorica e politica della disciplina e soprattutto dalla radicale esigenza di recuperare un ground zero rispetto agli interventi episodici e frammentari della città contemporanea, letti quali espressione dei sistemi sociali emanati dal capitalismo. Come Tafuri leggeva nella Pianta di ampio magnifico Collegio (appartenente a Opere varie, 1750) una “struttura teoricamente ampliabile all’infinito” in cui “l’indipendenza delle parti e il loro montaggio non seguono altra legge che quella della pura continuità” (La sfera e il labirinto, 1980), allo stesso modo uno spunto per la No-Stop City di Archizoom è ravvisabile nella tavola Ichnographiam Campi Martii antiquae urbis de Il Campo Marzio che presenta, appunto, un tessuto potenzialmente estendibile all’infinito, isotropo, privo di nuclei subordinanti e organici, composto per addizioni. Un’immagine che in No-Stop City significava, esasperandola, la città moderna configurata da quella schiacciante realtà dei rapporti di produzione totalizzanti e capillari che le forme architettoniche della cultura borghese tentavano di negare e mistificare. La rinuncia a un piano leggibile nella composizione della città, desumibile dall’approccio di Piranesi alla realtà urbana, evocava dunque il deflagrare dei processi di produzione del capitalismo fino ad allora noti e il loro ricomporsi in rapporti di lavoro evoluti dalla sistematicità tradizionale e decentralizzati, che lasciavano trasparire sempre più palesemente la compiuta indifferenziazione e l’astrazione della forza lavoro e della soggettività operaia.

Si può dire che l’esempio della Ichnographiam rappresenti per Piranesi il modello di un’utopia irrealizzabile (ispirata all’architettura romana con un interessante rapporto di rielaborazione fantastica tipico dell’artista veneto): paradossalmente, l’andamento isotropo della ricostruzione interpretativa del Campo Marzio richiama, ma in segno inverso, il disordinato reticolato urbano della Roma barocca, frutto di un successivo e progressivo giustapporsi o sovrapporsi di risistemazioni e commissioni pontificie, sostanzialmente inviso a Piranesi. La Roma moderna da lui raffigurata nella fortunata serie delle Vedute rappresenta, in effetti, emergenze episodiche inserite in quel tessuto urbano irrazionale che, con modi, intenti e ideologie molto diversi, l’amministrazione francese, il neonato Stato italiano e infine il Ventennio ambiranno a eliminare.

Anche per questo è significativo il fatto, rilevato anche recentemente da Pier Vittorio Aureli (The Possibility of an absolute Architecture, 2011), che in un’altra tavola de Il Campo Marzio, intitolata Scenographia Campi Martii, Piranesi mostri i monumenti antichi dell’area allo stato attuale di rovine ma isolate in uno spazio deserto, rimuovendo completamente le costruzioni moderne: non una mappa di Roma antica -dove i monumenti sarebbero stati presentati nel loro stato originario- né di Roma moderna, ma un’immagine che suggerisce la negazione della città reale, per far posto a una nuova e ideale. La città evocata dall’Ichnographiam, quasi un progetto retrospettivo, era per Tafuri e Archizoom un testo critico sulla città o incunabolo dell’architettura della crisi, in cui Piranesi, inconsapevolmente, con “la sua esasperata figurazione celibe metteva in scacco la possibilità del progetto di governare la città attraverso un ordine stabilito una volta per tutte” (P.V. Aureli, Il progetto dell’autonomia, 2016), annunciando il destino dell’architettura e la morte del progetto urbanistico nell’era dello sviluppo capitalistico. Al di là di queste interpretazioni, resta il fatto che lo studio archeologico della Roma del passato, le vedute di Roma antica e moderna, le visioni architettoniche immaginarie di raccolte come Opere varie di Architettura e Prima parte di Architetture e Prospettive mostrano in Piranesi la moderna concezione di un complesso e visionario processo progettuale che non ha bisogno del momento realizzativo perché enuncia già compiutamente una critica dell’attualità dell’epoca e più in particolare dell’architettura, e che anzi nelle condizioni presenti sarebbe stato impossibile mettere in pratica. Un utopia, appunto, la cui importanza non viene meno per questo, e anzi evidenzia la crisi della realtà urbana in cui ogni intervento è per forza di cosa un’aggiunta agli assetti e alle concezioni stratificate nel tempo.

Seguendo il filo conduttore dell’utopia in Piranesi, bisogna poi ricordare che la vulgata di un artista romanticamente saturnino e tenebroso, ispirata a Walpole, De Quincey e Coleridge dalle Carceri, è ridimensionata dalla verità di una forte tensione morale e utopistica, dove “utopia” si contrappone all’idea di una stralunata immaginazione qualità del Sublime burkiano: come precisato da Calvesi nel suo saggio introduttivo all’edizione del 1968 di Focillon, gli studi archeologici su Roma condotti con accuratezza da Piranesi, la cui vetta è raggiunta nella grandiosa opera in quattro volumi delle Antichità Romane (1756), sono frutto di una filosofia e di una lettura stor

ica legata all’Illuminismo e in particolare a Vico e a Montesquieu (anch’egli “romanista” ed espressamente citato da Piranesi), nonché espressione di una visione sistematica che dal recupero filologico di tecniche, modi e intenti dell’architettura romana enuclea e definisce le basi per la costruzione di una città futura e ideale ma anche il recupero delle virtù civili antiche.

Da un’osservazione approfondita delle Carceri si capisce infatti che queste sono, in realtà, un tentativo di ricostruzione degli angusti ambienti del Carcere Mamertino, ai piedi del Tabularium e delle antiche scale Gemonie, da riferire alla lettura storica di un primato romano non solo nell’architettura, ma anche nel diritto e nelle istituzioni politiche. Nell’irreale dilatazione delle arcate e dei volumi delle Carceri si può riconoscere (ma portata ad esiti formali straordinariamente affascinanti ed enigmatici dalla ipnotica moltiplicazione di direzioni, prospettive e spazi) la consueta e perentoria enfasi impiegata da Piranesi anche nella raffigurazione di tanti monumenti antichi e moderni, analoga al gigantismo dei massi che costituiscono, per esempio, le fondamenta del Ponte Elio o del Mausoleo di Adriano. Come questi blocchi di pietra, esempi dell’indistruttibilità di Roma, gli ambienti sotterranei delle Carceri, la cui esasperata rappresentazione intenzionalmente li eleva a simbolo eloquente, sarebbero le solide e profonde fondamenta di un sistema politico e sociale fondato sulla legge e la giustizia. Tutto il contrario del luogo di segrete torture e sadiche punizioni che l’ambientazione oscura e fumosa ha suggerito a molti interpreti: uscite nel 1750 e nel 1761 (prima e seconda edizione), l’arco di anni cioè in cui Montesquieu pubblica Lo spirito delle leggi (1748) e Beccaria Dei delitti e delle pene (1761), le Carceri raffigurano semmai la certezza e l’imparzialità di un sistema legislativo virtuoso, di contro all’arbitrio di un potere assoluto da leggi e padrone incontrollato delle vite degli uomini.

Si è accennato alla capacità di Piranesi di usare gli strumenti espressivi a sua disposizione per dimostrare le sue tesi, e tra questi strumenti si può far rientrare anche la veduta. Questo genere di grande successo nella Roma del Grand Tour non fu soltanto rivoluzionato da Piranesi nella tecnica e nello stile al punto da divenire emblematico di un preciso sentimento dell’antico, il cui riverbero riesce persino oggi a riflettersi nei nostri monumenti esauriti e resi esangui dalla brutale messa a profitto operata dalla macchina del turismo: nelle vedute piranesiane troviamo un aspetto fondamentale della peculiare cifra di questo artista, che è quella di suscitare e riprodurre, con il particolare uso della prospettiva, con le dimensioni esagerate e irreali di edifici e monumenti tuttavia definiti nei singoli dettagli con esattezza verificabile, troneggianti in dilatati spazi vuoti sotto cieli sconvolgenti, quello che Praz (Giovan Battista Piranesi. Le carceri, 1975) definì lo shock of recognition provato da un occhio vergine dinanzi le vestigia della classicità (quello, insomma, che oggi noi nati e cresciuti a Roma spesso attribuiamo, non senza un frustrato e sardonico senso di perduta superiorità, al turista americano o giapponese che visiti il Colosseo o le Terme di Caracalla).

Ma oltre a questo, nelle sue vedute Piranesi ha saputo dare forma a un terzo che ha preso corpo tra noi e il monumento rappresentato, un’immagine di Roma che sta tra l’osservatore e l’oggetto e che entrambi pervade e avvolge sostanziandosene e al tempo stesso mutandoli. Creando nelle sue immagini assurde un paradosso solo apparentemente contraddittorio tra lucida esattezza e invenzione anti-mimetica, questo artista ha innescato una nuova visione di scenari noti, una rinnovata intuizione di Roma o del singolo oggetto, da cui scaturisce una nuova coscienza delle facoltà percettive ed emozionali dell’osservatore che ha l’effetto di inchiodarlo all’ammirazione dell’antichità, e di costringere e veicolare una comprensione emotiva di questa accanto a quella offerta dallo studio archeologico. La scaltra induzione, insomma, di uno stato psicologico che Piranesi con straordinaria, incredibile consapevolezza usa come strumento perorativo delle sue tesi.

Piranesi. La fabbrica dell’utopia

A cura di Luigi Ficacci e Simonetta Tozzi

Fino al 15 ottobre 2017

Museo di Roma, ingresso da Piazza Navona, 2 e da Piazza San Pantaleo, 10

Orario: martedì-domenica ore 10.00-19.00; 24 e 31 dicembre ore 10.00-14.00

La biglietteria chiude un’ora prima

Catalogo De Luca Editori arte

(23 agosto 2017)

MicroMega rimane a disposizione dei titolari di copyright che non fosse riuscita a raggiungere.